私たちは、毎月、第一土曜と第三火曜の夕方、月に2回定例の活動を行っています。

夕方に活動するのは、暑い時間帯を避けるためで、

9~10月は15時から、10~4月は14時から、5~6月は15時からで、7~8月は定例活動は休止しています。

9月の定例活動では、

★9/6 藪になってしまった場所の笹刈り (前回のブログで報告)

・笹や葛が密集して生えていることで、他の木が成長しにくい環境になり

・笹や葛の単一の藪になってしまってました。

・根が深く張らない笹や葛の藪は、土砂災害に弱く、不健全な森です。

・9/6の活動で、笹薮を切り拓いて、新しく陽が差し込むエリアを拡張しました。

★9/16 一昨年前に笹薮を切り拓き、手をいれてきた場所のお手入れ(今回の写真)

・一昨年前に笹薮を切り拓いた場所です

・笹などは、未だに生えてきていますが、勢いは弱くなってます。

・かわりに埋もれていた樹々の種子が芽吹いてきてます。

・笹やクズを選んで、鎌で手刈りしていきます。

・刈った草を、適当に放置せず、シガラ組、ボサ置きなどを造作します。

・シガラには、水の流れを整え、森の緑のダムの機能をたかめます

・シガラには、落ち葉や転がったどんぐりのポケットができ、樹々の苗床にもなります

・水や風の健全な循環がおこり、人も「心地好い」「美しいなぁ」と思う土地になっていきます。

あわいのもりでは、「どんぐりなど自生の樹々が芽吹くお手伝い」をしています。

『自然に任せていれば、上手くいく。』

よく言われる言葉ですが、気をつける点は、

「その自然の中に、人間も入っていること」

「人間も自然の生態系の中に入っている。だから人間の手入れも必要なこと」

クズや笹など、他の木々を圧倒し、単一で群をつくるものを放置しておくと

里山の生物多様性は失われます。

人が里山に手を入れて、

風通しをよくし、

陽があたらなかった幼い樹々に陽をあてることで

次の世代が健全に育ちます

そして手をいれることで豊かになった里山の恵みを

節度をもっていただく

これが日本の古くからの自然観です

これは

里山のことだけでなく

人についても同じことが言えるかもしれません

人は生まれながらにして自分で問題を解決する力をもっているといいます

その本来持っている力を目覚めさせたり、磨くお手伝いを

教師や親、周囲の大人や仲間がして

人は人の中で育つ

人の身体は、食べたものでつくられる

人の心は、出逢った人でつくられる

という教育観があります

社会についても

石田梅岩の心学のように

人が困ったことを解決して、その報酬を得ることは良いことだ

他人良し、自分良し、社会良し

問題となるのは「節度」

過度な自然の乱獲、あるいは無関心

過度な子への干渉、あるいは全くの放置

過度な金儲け優先、あるいは自己犠牲的奉仕

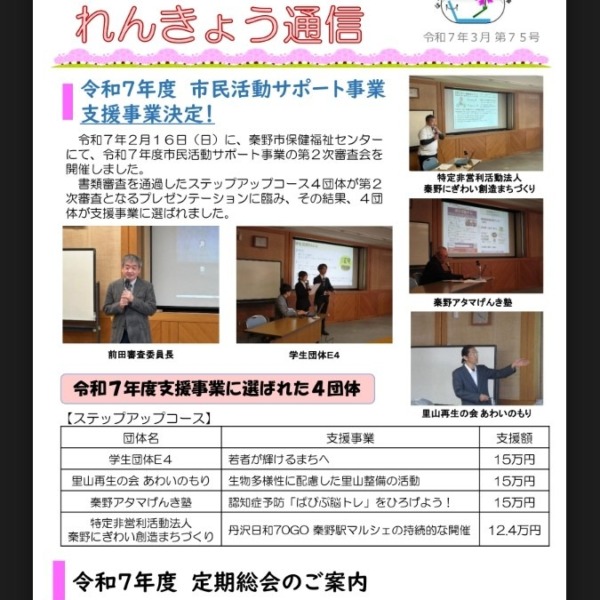

私たちが団体名を「あわいのもり」と名付けているのは

古語の「あわい」=「間」からきていて

ゼロ・イチ思考でないグレーや曖昧さを大事にしています。

里山の整備には時間がかかります。

でも、時間がかかるからと、全く手をつけないのではなく

焦らずできることから、やっていこう。

そんな想いで活動を始めました。

一緒に活動をする人。

応援する人。

常時募集しています。

コメント