私たちの里山団体は、みんなの心身の安全のため、夏場の活動をお休みしていました。

9月に入って、活動再開です。

夏場に草刈しないなんて!(ケシカラン)

という声もありますが

人口減少社会の中で、残された人手で、末永く活動を続けていくためには、私たちの体力、そしてモチベーションは、とっても大事と考えていますので、マイペースな活動を温かい目で見守って、できましたら助けてくれるとありがたいです。

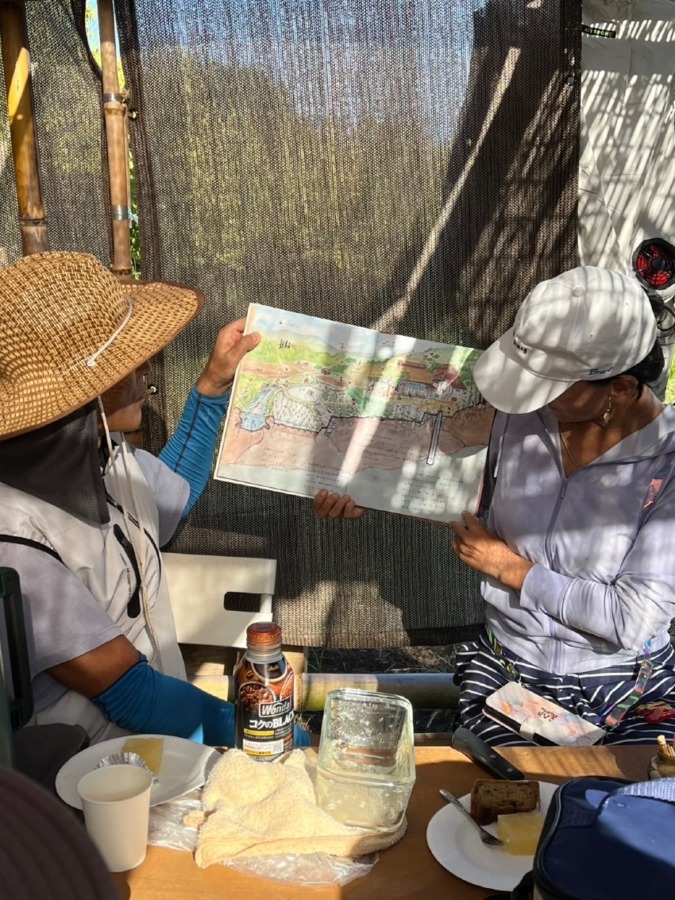

さて、昨年の台風で土砂災害が発生したことをきっかけに、今年の1月から外部講師を呼び、ほぼ毎月里山整備のワークショップを開催しています。

1月~6月までは、初心者にもなじみやすいように、作業しやすい場所で里山整備をおこない、基本的な技術を学んできました。

今月からは、いよいよ、昨年土砂崩れを起こした場所の里山整備に取り組んでいきます。

土砂崩れを起こした場所は、笹がびっしりと生えていた斜面の一部。

笹や竹は、土留めの効果は、実はそんなに高くありません。

斜面に生えている草木は根をはり、崖崩れを予防する効果があります。

ですから、草を刈り過ぎて、地肌がむき出しになっている斜面は、土留め効果がとても弱くなります。

笹や竹は、地上部が背が高くのびますが、地下は根茎という、地表の浅い所に横に伸びていく性質のため

根は深く張らず、しかも根茎が浅く密なため、水が深部に浸透しにくくなり、

さらに、深く根を張ってくれる木を取り囲んで枯らしてしまう、という、斜面の土留めには適していません。

そこでまず、今回は、崩れた崖の上段の笹薮刈りを行いました。

笹が密集して、鬱蒼となっている藪を、風道を通すように笹を刈り、生き残っていた木に陽があたるようにしました。

陽が当たることで、眠っていたどんぐりなどが芽吹く可能性があります。

これらの木が元気になれば、笹の地下茎に代わって、しっかりと深く根をはり、斜面を支えてくれるでしょう。

笹や竹が茂ってしまうと、他の多様な樹々が枯れてしまい、笹や竹だけの単一な藪になってしまうため

人が手を入れて、笹や竹を刈って、生物多様性が豊かな状態にする必要があるのです。

古来より、日本では、人が手をいれることで、豊かになった自然の恵みを一部をいただくことで、

人と自然の共生関係を築いてきました。

里山では、生態系の中に、「人」の居場所があったため、「人」の関与がなくなると、生態系が崩れてしまうのです。

私たちの活動は、人と自然が共生していた時代の知恵を基盤に、今を生きる私たちのペースと感性で、持続可能なやり方で、多くの人が知らないうちに恩恵を受ける里山(山が海を肥やす)を、整えていくことです。

コメント